六味地黃丸是中醫學的著名方劑,因為有滋陰補腎的功效,所以多被用作治療各種肝腎陰虛的症狀,例如腰膝酸軟、頭暈耳鳴、夜尿頻多、婦女月經不調等。但原來創立六味地黃丸的醫家最初是用其來治療兒科疾病的。了解方劑的立方原意可以提示我們看到方劑不同的應用層面,同時有助我們掌握方中的藥物組成,靈活運用。

快速連結

來自《小兒藥證直訣》的六味地黃丸

《小兒藥證直訣》是北宋醫家錢乙的弟子將錢乙的臨床醫案筆錄及整理而成的著作,亦是現時最早以原貌留存下來的中醫兒科專著。書中收錄了大量小兒病症的診斷與治方用藥。其中記載的「地黃圓」正是現今常用的「六味地黃丸」,書中描述如下:

「(地黃圓)治腎怯失音。䪿開不合。神不足。目中白晴多。面色㿠白等方。

熟地黃(八錢)、山萸肉、乾山藥(各四錢)、澤瀉、牡丹皮、 白茯苓(去皮各三錢)

右為末,煉蜜圓如梧子大,空心溫水化下三圓[1]。」

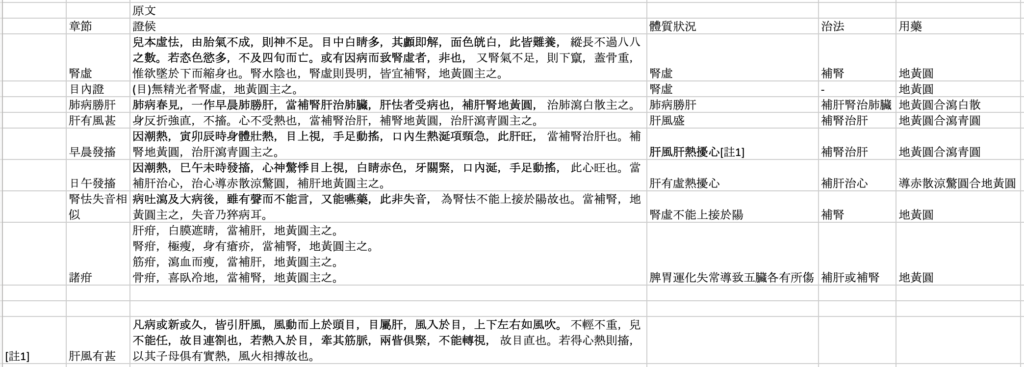

以現今用語解釋,是指地黃圓(古字,與「地黃丸」相同,下文統稱為地黃丸)主治由腎虛所致的失聲、頭顱囟門不合、精神疲乏、瞳孔細小、面色蒼白無血色等症狀。參考全書運用地黃丸的章節,皆謂用以「補腎」或「補肝」,所以才被後世醫家加以鑽研,並廣泛地應用到腎虛的成年患者身上。

六味地黃丸的廣泛應用

可以看到除了上文所指的失聲、囟門不合、面白無華等症狀外,錢乙亦會運用地黃丸治療小兒由於腎虛肝風內動而導致的肢體強直、欲作抽搐等病症。現今中醫緊扣小兒腎虛的體質因素,亦會將六味地黃丸延伸應用於治療小兒營養不良、發育遲緩、貧血、遺尿夜尿、多汗症等病症。

啟發出六味地黃丸的 金匱腎氣丸

學生時代需要背誦方劑的藥物組成,那時可能會將另一條名方「金匱腎氣丸」拆解成「六味地黃加桂枝、製附子」這樣的記憶方法。

金匱腎氣丸出自醫家張仲景的《金匱要略》,書中記載為「腎氣丸」或「八味腎氣丸」,後世醫者多以其書名貫名為「金匱腎氣丸」,其方藥組成如下:

「腎氣丸方:

乾地黃八兩;薯蕷四兩(即山藥的別稱);山茱萸四兩;澤瀉;茯苓三兩;牡丹皮三兩;桂枝;附子,炮,各一兩。

右八味,末之,煉蜜和丸梧子大,酒下十五丸,加至二十五丸,日再服[2]。」

可以看到除了桂枝和炮製過的附子,其餘中藥和用量比例都跟六味地黃丸一樣,所以很容易就會張兩條藥方合起來一起背誦。雖然藥物組成可以這樣記是沒有記錯,但按照歷史,六味地黃丸其實是反過來,由金匱腎氣丸減去桂枝和製附子而成的。相傳當年錢乙治病的時候就有過這樣的一個故事:

一位大夫拿來了一張錢乙開的兒科藥方,並挑釁地指出錢乙不懂醫學,方內缺了兩味藥。錢乙笑答:「這方是針對小孩的,不需要益火之藥。」

錢乙所指的「益火之藥」正是金匱腎氣丸的桂枝和製附子,《中國藥典》記載桂枝味辛甘,性溫;附子味同桂枝,但屬性大熱宜有毒[3]。錢乙觀察到小兒的生理特別就像發芽後準備急速成長的植物一樣,提倡小兒生氣旺盛,體質偏於「陽常有餘,陰常不足」,若投入辛溫、辛熱的益火之藥可能會加重小兒陽氣偏盛的情況,所以刻意減去,只用其餘的六味藥,以熟地黃為主帥,取名地黃丸。

六味地黃丸的組方特點

後世醫家多用「三補和三瀉」來剖析六味地黃丸的組方特點。其中的「三補」為熟地黃、山藥、山茱萸,補腎健脾滋陰;而「三瀉」為茯苓、澤瀉、丹皮,具有健脾利尿、清熱瀉火的作用。

不過根據錢乙的說法,想了解當時處方六味地黃丸的思路,或者要借鑒金匱腎氣丸的配伍和應用特點。《金匱要略》中應用腎氣丸治療的病證包括痰飲病、消渴病、血痹虛勞、以及婦人雜病[2],原文均有提及小便不利或其他水液代謝問題。所以處方中除了有熟地黃、山藥、山茱萸等「三補」,亦有桂枝、附子兩味溫通腎陽,恢復腎臟及膀胱氣化功能的中藥;茯苓、澤瀉本亦有淡滲利水的功效,對於脾腎氣虛、小便不利的症候尤為合適;最後丹皮活血化瘀,避免滋膩的藥物阻滯氣血。金匱腎氣丸中的茯苓、澤瀉、丹皮,三味藥的用意可以理解成是配合補腎中藥以加強利小便效果的(參考 閱讀經典認識中藥方劑:金匱腎氣丸 了解更多關於金匱腎氣丸的功效及應用。)

六味地黃丸沒有「三瀉」

錢乙認為小兒陽氣偏盛,所以在金匱腎氣丸當中省去了桂枝、附子,以防益火太過而導致小兒出現流鼻血、口瘡等常見的「上火」症狀。不過,將茯苓、澤瀉、丹皮理解成「三瀉」可能有欠妥當。因為錢乙在著作用表明了自己的應用中藥的補瀉原則:「虛則補母,實則瀉子。」

《小兒藥證直訣》裏面有不少以瀉法命名的處方,例如「瀉白散」、「瀉黃散」、「瀉青丸」和「瀉心湯」,拆解瀉類湯劑的組成,錢乙的「瀉」與清泄臟腑實熱有關[1],所以除了瀉白散,其餘三條「瀉」湯均用到性味苦寒中藥,瀉黃散更有性大寒的石膏;瀉白散雖然無味苦之品,但以甘寒的桑白皮和地骨皮作為君臣藥,導致全方側重於清泄肺熱。相反,雖然六味地黃丸的澤瀉性寒、丹皮味苦性微寒,但配上作為君臣藥物的熟地黃、山藥和山茱萸後,全方是補益為主。

值得注意的是錢乙重視小兒體質易寒易熱的特點,在選方的時候謹慎地見有「實證」才會用瀉法,以免在小兒腎氣未充的時候就過量使用寒涼的藥物,遏止小兒幼嫰的生發之氣。以下原文的節錄就可以看到錢乙在用「瀉法」之時的謹慎表現:

《肺虛熱》一節:「唇深紅色,治之散肺。虛熱,少服瀉白散[1]。」

《弄舌》一節:「脾藏微熱,令舌絡微緊,時時舒舌,治之勿用冷藥及下之,當少與瀉黃散漸服之, 亦或飲水,醫疑為熱,必冷藥下之者,非也。飲水者,脾胃虛,津液少也[1]。」

以上可以看到原文對小兒體質及治法表述的兩個特點:一是以「熱」代指「實證」,所以「虛熱」、「微熱」可以理解成不同程度的虛實夾雜的表現。二是面對虛實夾雜的複雜情況,治法處方上不會直言以甚麼方劑「主之」,而是「少服」、「少與」等等的描述,均是在提醒醫者運用「瀉」類方劑時要小心拿㘿瀉熱的尺度。回到六味地黃丸,上文引述全書應用地黃丸的時候均和腎虛有關,加上錢乙重視小兒腎氣未充的生理特點,估計組方的時候並沒有將裏面的茯苓、澤瀉和丹皮看待為「三瀉」中藥。將三藥理解為協助君臣藥物健脾、滲濕、利血,以防止滋膩補益的君臣藥阻滯氣血,會較為切合錢乙當時的組方思想(參考 生地熟地功效有異 煲湯調補之前要知道的事 了解作為君藥的地黃相關的食療及注意事項。)

附註:《小兒藥證直訣》的瀉類湯劑及方藥組成

| 方劑名稱 | 藥物組成及性味 | |

| 瀉白散 | 君藥 臣藥 佐藥 使藥 | 桑白皮(甘寒) 地骨皮(甘寒) 甘草(甘平) 粳米(甘平) |

| 瀉黃散 | 君藥 臣藥 佐藥 使藥 | 山梔子(苦寒) 石膏(甘辛,大寒) 藿香(辛,微溫) 防風(辛甘,微溫) 甘草(甘平) |

| 瀉青丸 | 君藥 臣藥 佐藥 使藥 | 龍膽草(苦澀寒) 當歸(甘辛溫) 川芎(辛溫) 梔子(苦寒) 大黃(苦寒) 羌活(辛苦溫) 防風(辛甘,微溫) 竹葉(甘淡平) 蜂蜜(甘平) |

| 瀉心湯 | 君藥 | 黃連(苦寒) |

常見問題一:嬰幼兒也可以服中藥嗎?

嬰幼兒在中醫師的指導下可以服中藥。中醫師會根據嬰幼兒的生理特點和體質,小心調較藥物的劑量、種類以及服用方法。如果病情允許,一般會先考慮運用小兒推拿、藥包外敷等非入侵性的方法進行治療。如果需要內服中藥,建議可將壓碎後的丸劑或中藥湯劑少量地、分次地混入嬰幼兒的奶粉或軟餐之中,在用餐的時候一併服用。如果不抗拒中藥藥味的話,年齡較大一點的幼童也可以一次性地服完當次分量的處方中藥。

要注意的是,如果嬰幼兒既往未有服用過中藥,在首診的時候必須向醫師說明既往的過敏史,在首次服用中藥後亦請密切留意病兒的反應,因為中藥種類繁多,雖然針對小兒一般會處方較為溫和而沒有毒性的中藥,但仍難以排除嬰幼兒會對部分中藥過敏,所以首次服藥之後請尤其監察病童有沒有異常的過敏症況。

常見問題二:平日可以自行購買六味地黃丸成藥並恆久服用嗎?

六味地黄丸屬於相對平和的補益藥物,具有滋補腎陰、益精補血的功效,如果作短期的補益用途是可以的,但就不建議長期服用。自行長期服用六味地黄丸,可能導致體質失衡、藥物依賴性增加,如果中成藥的藥效與體質不對應,更有可能反過來加重肝腎負擔。建議應在中醫師的指導下使用,根據個人體質和狀況調整用量和服用時間。

此外,亦應注意感冒患者以及脾胃消化能力較差的患者也不建議恆常服用六味地黃丸。

常見問題三:六味地黃丸劑和湯劑的功效一樣嗎?

湯劑和丸劑的功效大致相同,但在調補的作用時間上有輕微差異,詳細知識請參考 生地熟地功效有異 煲湯調補之前要知道的事 的常見問題二。另外,六味地黃丸在製丸的過程中會加入蜂蜜,入口的味道比湯劑較容易為小兒所接受,但注意只能處方予年齡較大,能夠吞服藥丸的兒童服用,否則還是建議要先搗碎丸劑,或是改用湯劑沖服。

如有其他疑問或想獲取一對一的健康資訊,歡迎透過信箱功能查詢。按這裏了解 信箱的使用方法及回覆情報。

參考資料

[1] 《小兒藥證直訣》原文網址(附箋正評註): https://jicheng.tw/tcm/book/小兒藥證直訣_1/index.html

[2] 《金匱要略》原文網址:https://ctext.org/jinkui-yaolue/22/zh

[3] 《中華人民共和國藥典》2020年版