1分鐘閱讀文章重點

- 風寒感冒常見症狀:頭痛、肩頸背痛、畏寒、發熱無汗

- 自製葛根湯功效:袪風寒、解表發汗、舒緩痛證(例如頭痛、背痛等)

- 藥膳食材和製作方法簡單,在家都能輕鬆自製

- 適合平時體力中等或較強壯的人士

- 平時大汗出、虛弱體質者不宜頻繁飲用

快速連結

今年春季氣溫時高時低,最易因為受風而染上風寒感冒。常見的症狀有頭痛(尤以後枕及前額部頭痛為多見)、肩頸背痛、畏寒、發熱但無汗出等等。在這種情況下,自製葛根湯可以成為一種有效的緩解方法。

葛根湯是一種中藥湯劑,以葛根為主要成分,可以袪風寒、解表發汗。葛根具有發散表邪的作用,可以舒緩頭痛、背痛等不適感。此外,葛根還具有清熱解毒的作用,可以緩解發熱的症狀。

自製葛根湯藥膳食療

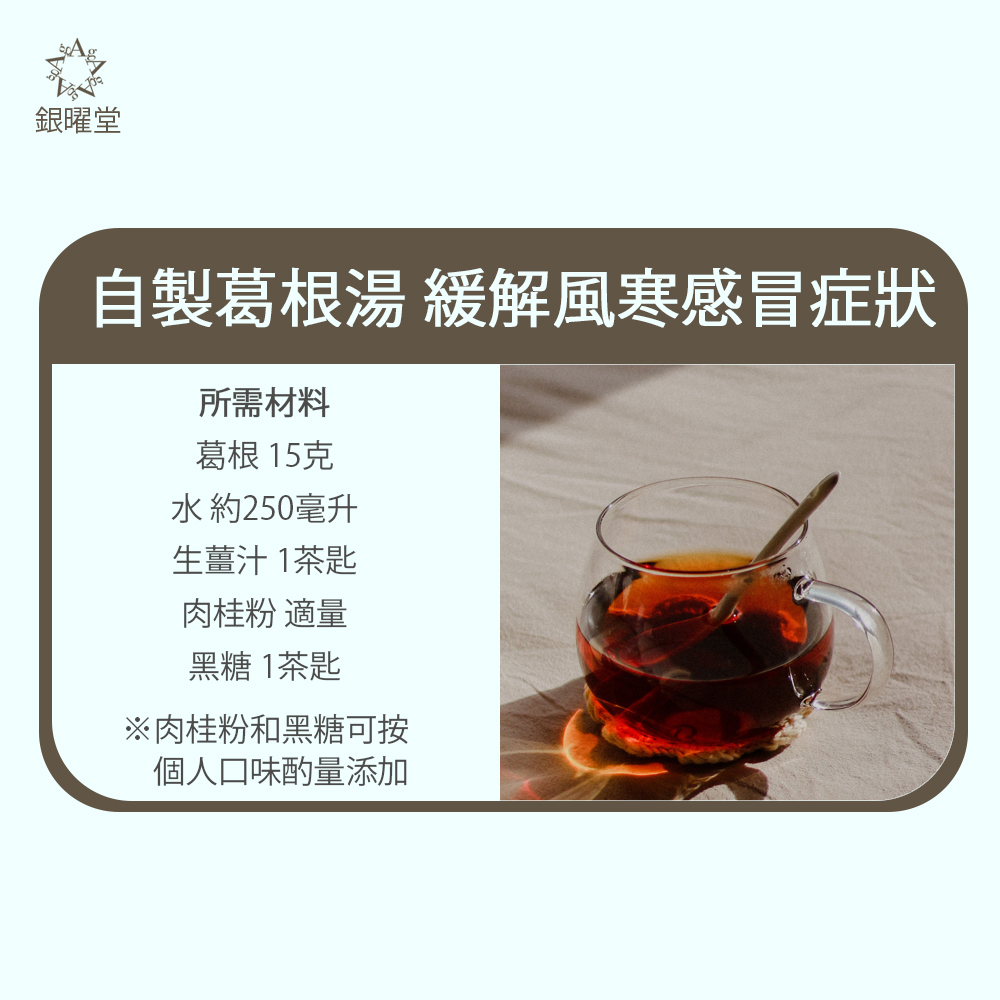

一般人家中未必常備組成葛根湯的藥材,但其實製作類近葛根湯的藥膳非常簡單,預計製作時間只需15-20分鐘。所需的材料如下(一人份量):

- 葛根 15克(藥材店可以買到的,俗稱「野葛」的乾燥根)

- 水 約250毫升

- 生薑汁 1茶匙

- 肉桂粉 適量(可按個人口味酌量添加)

- 黑糖 1茶匙(可按個人口味酌量添加)

主要步驟

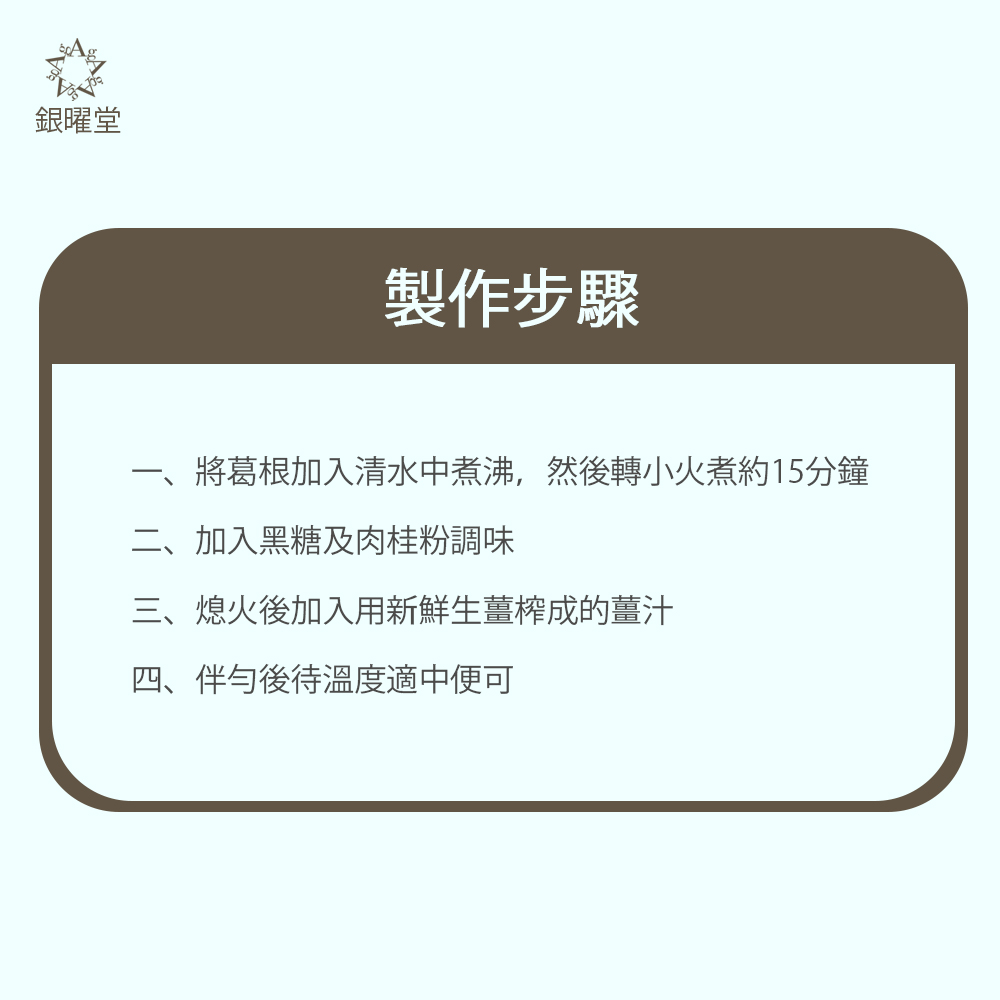

- 將葛根加入清水中煮沸,然後轉小火煮約15分鐘,直到葛根釋放出充分的有效成分。

- 加入黑糖及玉桂粉調味。

- 熄火後加入用新鮮生薑榨成的薑汁,伴勻後待溫度適中便可飲用。

這個簡單的藥膳有助緩解頭痛、背痛等不適感,配合新鮮生薑汁可以促進汗液排出,有助於散邪解表。黑糖和肉桂粉除了令藥膳易於入口之外,其溫陽氣的特點亦有助提升人體的抵抗力,加速康復過程,使我們能夠更快地擺脫風寒感冒的困擾。

然而,葛根湯比較適用於平日體力較好的人士,如果屬於虛弱體質(例如經常冒汗、體倦乏力等)的人士則有可能因為此藥膳發汗的特性而加重倦怠的症狀,所以體虛患者不宜頻繁飲服。如有其他特殊情況,建議在使用之前諮詢專業醫生或藥膳師的建議。

總之,春季感冒後,製作葛根湯可以是一個天然、有效的方式來緩解頭痛、背痛、惡風寒、發熱和無汗出等症狀。提醒大家,除了飲食調理,我們還應該注意保持充足的休息、適當的運動和個人衛生,以確保身體的健康。

常見問題一:葛根可以用粉葛來代替嗎?

根據2020年版《中國藥典》的記載,葛根和粉葛分別按照不同的植物來源而被歸類為兩個不同的藥材品種,但對兩者的性味和功能都是幾乎一樣的:味甘、辛,性涼,同樣有解肌退熱、生津止渴、透疹、升陽止瀉、通經活絡和解酒毒等功效[1]。當中的差異在於葛根所含的葛根素比粉葛的規定較高,原因是葛根較多用作藥物治療,需要確保有足夠的葛根素發揮藥效;粉葛的葛根素含量雖然不及葛根,但其功效跟葛根相約。粉葛更因其富粉性的特點而普遍被用來製作食療。所以如果難以入手葛根藥材,用粉葛,甚或是葛粉來代替亦無不可。

注意點:假如是用葛粉的話要先以少量開水溶解,待葛粉充份溶解後才加水煮沸,目的是防止葛粉在加熱的過程中起結塊,影響口感。

常見問題二:糖尿病患者可以服用葛根或葛粉製成的食療嗎?

根莖類植物的澱粉含量較高,往往會令糖尿病友卻步。然而葛根作為藥材於《神曲本草經》(中國現存最早的一部藥學專注)中已記載著有「主消渴」的功效。

延伸閱讀:「消渴」為中醫學中類近西醫糖尿病的病名。參考 糖尿病、消渴病 中醫體質調理指南 一文了解更多。

傳統中醫應用葛根治療口乾、多食善饑以及尿頻的患者,主要取其生津止渴以及升舉脾胃陽氣的作用,針對陰虛燥熱體質的糖尿病患者甚有療效。現代藥理亦發現葛根含有的葛根素能夠刺激胰島素的分泌,提高細胞對葡萄糖的吸收能力,促進葡萄糖的利用和代謝,從而降低血糖水平。2018年一篇針對53個隨機對照試驗進行統合分析的結果亦說明葛根素有效改善糖尿病周邊神經病變的症狀[2]。只要體質對應,糖尿病患者是可以適量服用葛根的中藥或食療的。

至於粉葛及葛粉,與葛根相比之下葛根素含量較低,但澱粉含量較高,多食反而有升糖的風險,建議糖尿病患者只宜少量進食。

常見問題三:使用生薑片跟使用新鮮生薑榨成的薑汁在藥效上有甚麼分別嗎?

生薑片和生薑汁同樣味辛辣,屬溫性,有發汗解表,散寒止嘔的功效,但由於長時間加熱會削弱生薑的發汗效果,所以在熄火後加入利用新鮮生薑榨成的薑汁,其發汗效果比起用生薑片同煮的葛根湯更好。

如有其他疑問或想獲取一對一的健康資訊,歡迎透過信箱功能查詢。按這裏了解 信箱的使用方法及回覆情報。

參考資料

[1] 《中華人民共和國藥典》2020年版

[2] Xie B, Wang Q, Zhou C, Wu J, Xu D. Efficacy and Safety of the Injection of the Traditional Chinese Medicine Puerarin for the Treatment of Diabetic Peripheral Neuropathy: A Systematic Review and Meta-Analysis of 53 Randomized Controlled Trials. Evid Based Complement Alternat Med. 2018 Jan