肥胖是一個重要的全球健康問題,由於生活、飲食習慣的轉變,全球的肥胖人口持續增加。而根據香港衛生署在2020-22的調查,香港15至84歲的人口中,有超一半的人士屬於超重或肥胖[1]。肥胖症不但會影響外觀和心理健康,更會大大提高患上各種慢性疾病的風險,例如高膽固醇、脂肪肝、下肢關節疼痛等,並可能降低生活品質。

快速連結

如何診斷肥胖症?身體質量指數(BMI)是重要指標

肥胖症定義在世界各地不同人種之間略有不同,不過都需要透過計算身體質量指數(body mass index, BMI)來決定。身體質量指數(BMI)的計算方式為:體重(公斤)除以身高(米)的2次方。(例如一個重50公斤,身高為160厘米的女士,BMI的計算公式就是:50/(1.6×1.6),即BMI約為19.5。)

而衛生署針對香港成年人設定的標準是:

身體質量指數(BMI)在23.0至25.0 kg/m2 被歸類為超重,而BMI 去到25.0 kg/m2或以上就被歸類為肥胖[1]。

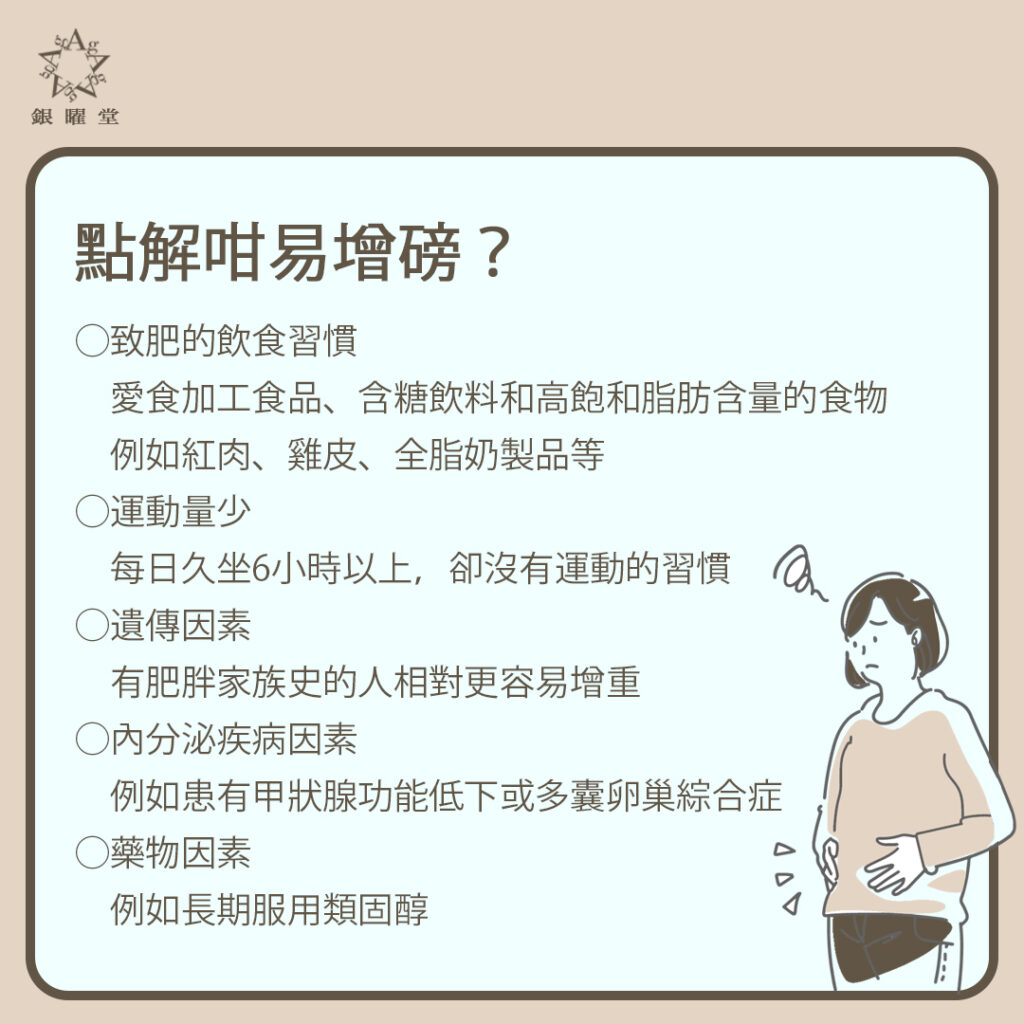

導致肥胖的風險因素,你中了多少個?

- 不健康的飲食習慣:習慣進食加工食品、含糖飲料和高飽和脂肪含量的食物,例如紅肉、雞皮、全脂奶製品等。

- 運動量少:每日久坐6小時以上,卻沒有運動的習慣,導致卡路里消耗量低。

- 遺傳因素:基因可以影響身體如何儲存脂肪、如何代謝食物,甚至影響一個人的食慾。有肥胖家族史的人可能更容易增重。

- 環境因素:城市環境導致進行戶外活動的門檻增加,便利店、快餐店的盛行亦令人們輕鬆就能享用快餐,衍生各種不健康的習慣。

- 疾病及藥物因素:某些疾病,例如甲狀腺功能低下或多囊卵巢綜合症(PCOS),由於影響都內分泌水平,亦會誘發肥胖問題。部分藥物,例如抗抑鬱藥、類固醇和抗精神病藥物也可能導致體重增加。

肥胖誘發的7大健康問題

肥胖是幾種嚴重健康疾病的主要風險因素。這些包括:

- 心血管疾病:肥胖與心臟病、高血壓和中風密切相關。研究指兒童或青少年時期的肥胖人士,成年後患上心臟病、中風的風險較高[2]。背後原因是過多的脂肪會對心血管造成壓力,損害心臟和血管健康。

- 呼吸問題:肥胖可能導致呼吸道狹窄,誘發睡眠呼吸中止症。研究亦發現肥胖患者的肺活量比體重正常的人士低,出現呼吸困難的風險亦較高[3]。

- 痛症、關節問題:過重會增加關節的壓力,尤其是膝關節和髖關節。研究指肥胖問題增加患上關節炎的風險,而適當減重可以緩解疼痛並改善患者的活動能力[4]。

- 增加患癌風險:研究指肥胖會增加癌症風險:包括子宮內膜癌、食道癌、乳腺癌、結腸癌和肝癌等[5]。

- 誘發焦慮及抑鬱情緒:肥胖問題容易受到標籤,繼而對心理健康產生負面影響,有研究發現肥胖患者出現焦慮症狀的頻率和風險較正常體重的人士高[6],同時亦較易有抑鬱、自尊心低落等負面情感。

- 加重老年衰弱症狀:研究指肥胖長者有較大機會出現衰弱症狀,常見表現為肌肉無力、疲勞、行動遲緩、認知能力下降等,這些因素增加了跌倒、殘疾和死亡的風險[7]。

- 增加女性患上不孕症的風險:肥胖女性容易出現代謝和荷爾蒙水平紊亂的問題,這在多囊卵巢症患者之間很是常見。肥胖人士較大機會出現無排卵、月經週期混亂的表現,一項統合分折研究就指肥胖女性出現性功能障礙的比率高達69%[8]。

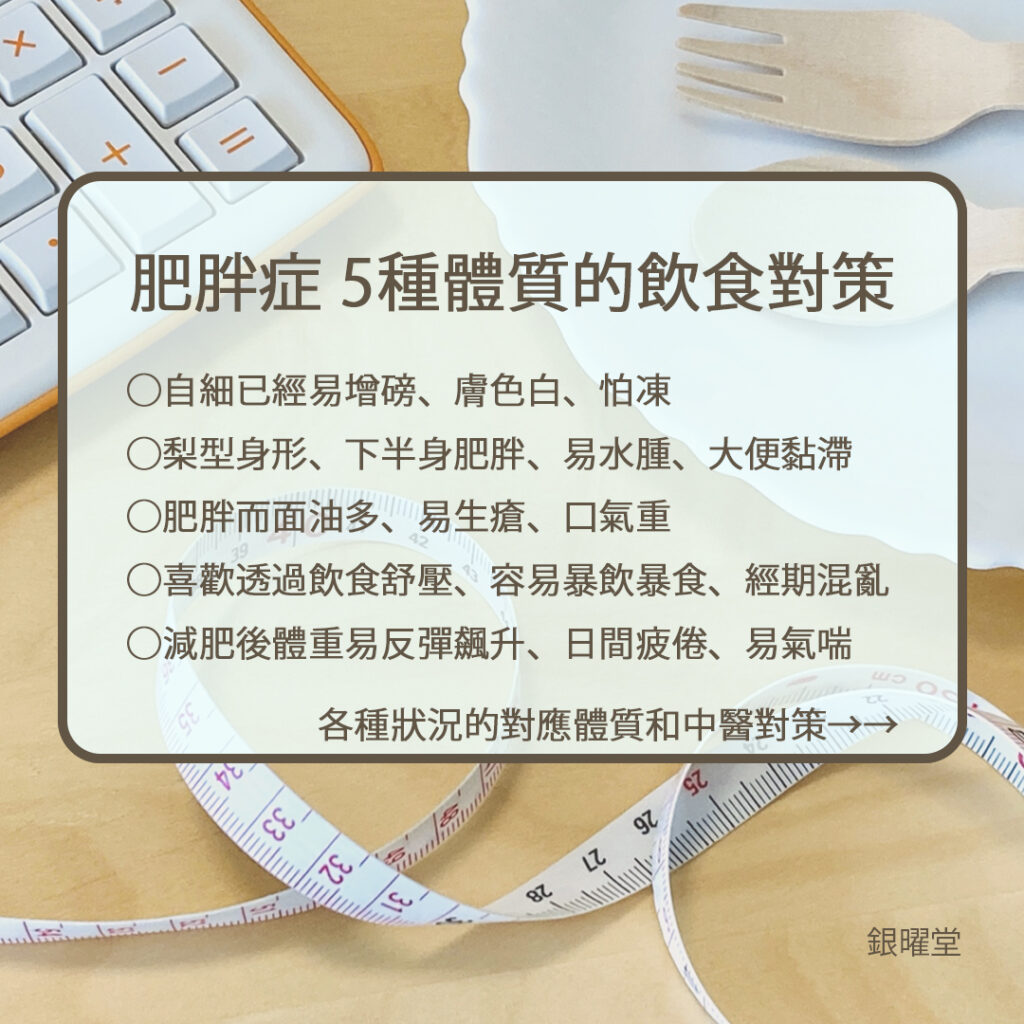

肥胖症:中醫拆解5大體質特點

不少中醫古籍對肥胖症都有論述:例如經典《黃帝內經》就描述了肥胖人士的體質特點和發病成因:「此肥美之所發也,此人必數食甘美而多肥也,肥者令人內熱,甘者令人中滿,故其氣上溢,轉為消渴[9]。」(「消渴病」是中醫學中類近糖尿病的病名)醫書直接指出飲食不節導致肥胖、消渴等問題。參考患者的病因、全身症狀和舌苔、脈象的表現,常見可以拆解成5大容易增磅的體質。

延伸閱讀:中醫治療消渴與現代醫學糖尿病的發展特點

自幼體弱、肌膚肥白、怕冷 – 先天腎虛體質

先天肥胖體質常與內分泌問題有關,而在中醫,先天性的氣血不足與腎虛關係密切。腎氣有著促進生長與發育的重要功能。如果小兒腎氣虛弱,導致體內水濕運化失常,氣血運行無力,痰濕、瘀血、脂膏等病理產物就容易積聚於體內。套用現代醫學的解釋則屬代謝不佳,體內廢物難以排出,導致血糖、血脂積聚。體質屬腎虛的人士,表現為自幼體弱、肌膚肥白、怕冷、腰酸乏力等症狀,女性容易出現月經延後、閉經等內分泌紊亂的表現。

預防及治療對策:

腎虛的兒童假如有良好的生活及飲食習慣,到了青春期發育階段一般可得到改善,因此建議:

- 建議一週五天,至少30分鐘的運動習慣

- 由幼年或青少年時期就要建立良好的飲食習慣

- 節制飲食,超重的幼童尤其要少食糖果、糕點、生冷食物及飲料

- 小兒時期可多食懷山、黑豆、黑芝麻等健脾胃、補腎的食物

- 亦可多食豆類、瓜類等有利水濕、祛水作用的食物

下半身肥胖、水腫、大便黏滯 – 脾虛濕阻體質

長期久坐不動、多食生冷食物的人士容易釀成脾虛濕阻的體質。中醫理論下,人們飲入的水、食入的食物,都需經過脾胃的消化、吸收,成為對人體有用的養份。但如果脾胃氣虛,消化能力下降,水分和食物無法成為營養,反而會演變成對人體無用的病理產物:「痰濕」、「水濕」,這些病理產物堆積體內,造成下半身肥胖、水腫、大便黏滯、胃脘滿悶、舌色淡而見有齒痕的表現。

預防及治療對策:

- 建議一週五天,至少30分鐘的運動習慣

- 由幼年或青少年時期就要建立良好的飲食習慣

- 均衡飲食,少食未煮熟或生冷食物(如刺身、生雞蛋)、黏膩食物(如糕點、糯米)

- 一日三餐,不宜過度節食

- 可多食南瓜、懷山、薏米、生薑等健脾祛濕的食物

肥胖而面油多、易出暗瘡、口氣重 – 脾胃濕熱體質

飲食不節,多食重口味、精製甜品或辛辣食品的人士,較多屬上文提及「肥者令人內熱,甘者令人中滿」的脾胃濕熱體質。內熱和濕濁邪熏蒸體內,這類人士多為體質壯盛、肥胖而見有多食易餓、面油多、易出暗瘡、口氣重、舌色紅、舌苔黃厚等症狀。

預防及治療對策:

- 建議一週五天,至少30分鐘的運動習慣

- 由幼年或青少年時期就要建立良好的飲食習慣

- 均衡飲食,少食高鹽分、高油分、高糖分食物

- 少食辛香刺激性食物(如蒜、洋蔥、辛香料、啤酒)

- 適量進食冬瓜、荷葉、綠豆、昆布等清胃熱、利水濕的食物

壓力大、情緒波動時喜歡透過飲食舒壓、胸脅脹痛、經期混亂 – 肝鬱體質

部分人士由於生活種種壓力過大,情緒波動時喜歡透過飲食舒壓,容易有放縱、暴飲暴食的習慣,導致體重增加。而在中醫,壓力問題容易影響肝氣運行,俗稱為「肝鬱」,肝氣影響著人體的氣血運行通暢與否,肝氣鬱結會導致氣血運行不暢,加重脂膏、瘀血、水濕等病理產物的停聚,促成肥胖問題。屬肝鬱體質的肥胖人士多見有胸脅脹痛、經期混亂、經前症候群(例如經前頭痛、乳房脹痛、情緒起伏大)等症狀。

預防及治療對策:

- 建議一週五天,至少30分鐘的運動習慣

- 由幼年或青少年時期就要建立良好的飲食習慣

- 善用靜坐、呼吸法、泡足浸浴、香療等舒解壓力的方式

- 適當利用玫瑰花、合歡花、洋甘菊等花草食療,以放鬆身心、調整壓力

減肥後體重容易反彈飆升、面白體倦、氣喘 – 虛胖體質

在冷氣房內長時間久坐、久臥、缺乏運動的生活方式,加上不良的飲食習慣,例如節食、戒糖、戒碳水化合物等等,都會損害一身的氣血,造成氣血兩虛的體質。氣血虛的人士就像沒有燃料的引擎,做事缺乏幹勁,做運動時更容易因為氣血不足而出現頭暈、氣喘的表現,同時氣血不足,代謝能力下降,又會加重病理產物堆積的問題,釀成虛胖體質。這類人士多見有減肥後體重容易反彈飆升、面色蒼白、體倦乏力、動則氣喘、心悸、頭暈等表現。

預防及治療對策:

- 學習健康而可持續的減重方法,避免透過極端飲食來快速減重

- 建立運動習慣,如輕程度的運動開始,例如緩步行,等氣血虛弱的體質略為改善後才慢慢增加運動的強度和頻率

- 均衡飲食,可多食魚肉、豆類、木耳等補益類食物

- 食療方面,可多食五指毛桃、紅棗、枸杞子等補益氣血的藥膳

要注意的是,導致肥胖的成因和體質類別不一定是單獨分開的,疾病會持續變化,而個人體質亦會變得複雜,例如自幼屬於腎虛體質的人士,有可能隨著青春期和生活習慣影響,轉變為脾胃濕熱體質,但到了中年又演變成氣血兩虛體質等等,亦可以多於一種的體質同時出現,臨床上醫師會進行評估,並針對各種情況進行調理。但是施針用藥雖然有效控制體重,但個人自身的養生觀念亦非常重要,通過對飲食、運動和生活方式做出明智的選擇,可以預防或管理肥胖。

常見問題一:為何節食減重之後,容易導致體重反彈飆升?

不少人為了控制體重,選擇節食、斷食等極端方式。雖然這些方法可能帶來短期效果,但長遠來說它們會帶來顯著的缺點,例如低卡路里飲食容易導致營養不良、肌肉流失及新陳代謝率低下[10];斷食更會導致血糖水平下降,令人容易疲倦、注意力不集中,女性月經量稀少甚至延後等。由於節食導致個人代謝能力降低,亦會導致毒素和脂濁在體內累積,減重效果有限。加上有意識的限制性飲食亦容易帶來單調感,令人難以堅持,意志一鬆懈就容易產生暴飲暴食的渴望,繼而導致體重反彈。

常見問題二:時下流行的生酮飲食有效減肥嗎?

生酮飲食是指限制碳水化合物及醣份攝入量,改為進食高脂肪及高蛋白質食物的飲食方式。進行生酮飲食的人士體質糖份水平偏低,身體會轉為分解脂肪去作為能量來源,而酮體就是身體燃燒脂肪後出現的代謝產物,所以這種飲食法又稱為「生酮飲食」。不過,生酮飲食只宜在短期內實行(一般不建議實踐生酮飲食超過6個月),因為研究指長期的高脂肪及高蛋白質的生酮飲食法則會增加肝腎的負擔,增加患上脂肪肝、腎結石、慢性腎病的風險[11],亦會增加患上高膽固醇病的風險[12]。因此生酮飲食只能在短期內有效控制體重,並非可持續的減重飲食方式。

如有其他疑問或想獲取一對一的健康資訊,歡迎透過信箱功能查詢。按這裏了解 信箱的使用方法及回覆情報。

參考資料

[1] 香港衛生署 https://www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/25/8802.html

[2] Sommer A, Twig G. The Impact of Childhood and Adolescent Obesity on Cardiovascular Risk in Adulthood: a Systematic Review. Curr Diab Rep. 2018 Aug 30;18(10):91.

[3] Melo LC, Silva MA, Calles AC. Obesity and lung function: a systematic review. Einstein (Sao Paulo). 2014 Jan-Mar;12(1):120-5.

[4] Narouze S, Souzdalnitski D. Obesity and chronic pain: systematic review of prevalence and implications for pain practice. Reg Anesth Pain Med. 2015 Mar-Apr;40(2):91-111.

[5] Avgerinos KI, Spyrou N, Mantzoros CS, Dalamaga M. Obesity and cancer risk: Emerging biological mechanisms and perspectives. Metabolism. 2019 Mar;92:121-135.

[6] Amiri S, Behnezhad S. Obesity and anxiety symptoms: a systematic review and meta-analysis. Neuropsychiatr. 2019 Jun;33(2):72-89.

[7] Yuan L, Chang M, Wang J. Abdominal obesity, body mass index and the risk of frailty in community-dwelling older adults: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing. 2021 Jun 28;50(4):1118-1128.

[8] Ferrández Infante A, Novella Arribas B, Khan KS, Zamora J, Jurado López AR, Fragoso Pasero M, Suárez Fernández C. Obesity and female sexual dysfunctions: A systematic review of prevalence with meta-analysis. Semergen. 2023 Oct;49(7):102022.

[9] 《黃帝內經》原文網址:https://ctext.org/huangdi-neijing/zh

[10] Magkos F, Hjorth MF, Asping S, Rosenkrans MI, Rasmussen SI, Ritz C, Sjödin A, Geiker NRW. A protein-supplemented very-low-calorie diet does not mitigate reductions in lean mass and resting metabolic rate in subjects with overweight or obesity: A randomized controlled trial. Clin Nutr. 2021 Dec;40(12):5726-5733.

[11] Acharya P, Acharya C, Thongprayoon C, Hansrivijit P, Kanduri SR, Kovvuru K, Medaura J, Vaitla P, Garcia Anton DF, Mekraksakit P, Pattharanitima P, Bathini T, Cheungpasitporn W. Incidence and Characteristics of Kidney Stones in Patients on Ketogenic Diet: A Systematic Review and Meta-Analysis. Diseases. 2021 May 25;9(2):39. [12] Burén J, Ericsson M, Damasceno NRT, Sjödin A. A Ketogenic Low-Carbohydrate High-Fat Diet Increases LDL Cholesterol in Healthy, Young, Normal-Weight Women: A Randomized Controlled Feeding Trial. Nutrients. 2021 Mar 2;13(3):814.